|

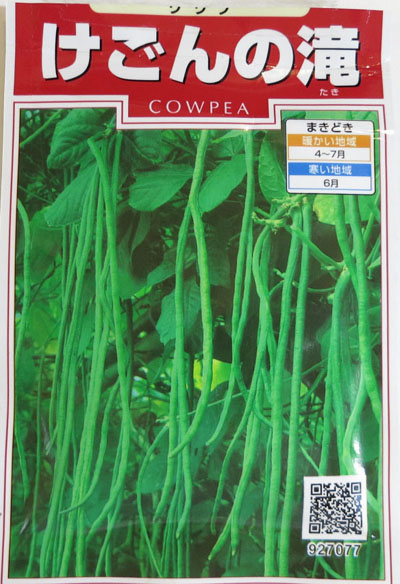

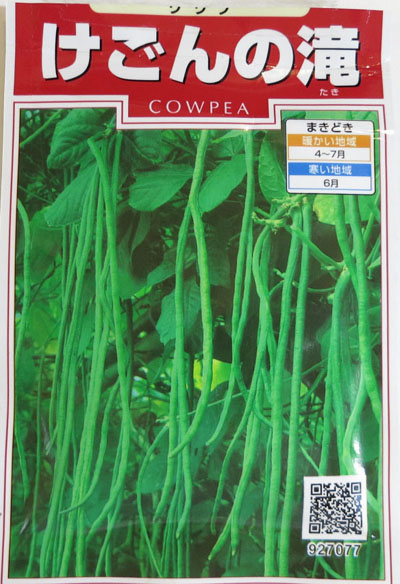

これがかの有名な華厳の滝です。いや、けごんの滝という三尺ササゲを商品化したものです。

おそらく一般的な固定種だと思います。生産に使われているかは不明ですが、結構な生産性があると思います。出来は味に関して言えば、赤飯の豆にするくらいですので余り気にしない。

アンコとして使う場合も練って、砂糖を加えるのであまり気にしないのかもしれません。

名前の由来は長いサヤが垂れ下がって、落差のある滝のようだということで、日光の華厳の滝にちなんでつけられたのでしょう。

那智の滝じゃないところがどうなんだろうって思います。

サヤの長さは30cm以上という驚異的な長さのササゲです。

1尺は約333.333mmですので、3尺というと、1mなわけですが、そんなにのびないよ、むしろ、1尺ササゲだろうというツッコミはありです。 |

|

種に付いている粉は農薬なので食べられません。

これで病害虫から種を守っているのでしょう。

マメの種はすぐにだめになりがちです。 |

|

発芽しました。なんとなく、鋭い細い葉をしています。

実が細長いだけあります。 |

|

これだけ小さい時期からすでにサヤが出来て実ができています。

いつの間にか、気が付かないうちにできていました。

つるなしではありませんので、支柱やネットに這わせます。 |

|

やはり、いんげんとは違う細い葉をしています。光沢も有り不思議です。 |

|

とにかく鋭い形をした葉をしているのがササゲだということが分かります。

全般的に鋭く細長いのですが、このけごんの滝という品種はとくに細くて長いように思います。

もっとも野生種のササゲなどでは、笹の葉のようなものもあります。 |

|

ササゲの葉の裏面です。しっかりと葉脈がはっています。

しっかりとした葉で、締まった実ができることが予測されます。ささげの用途が赤飯の豆というので、小豆だと蒸した時に皮が割れてしまうといういことから、戦国時代には縁起が悪いということで、ササゲが使われたということなのですが、これもササゲの実がシャープで細身でしまっているため、小豆のようにぷっくらとした実が火を通して膨張してしまい皮が破けてしまうことを防ぐためにササゲを使う理由がわかります。 |

|

実が付いた初期の頃です。

とても細いツルのようです。 |

|

これなんて、非常に極細でかわいらしいササゲのサヤの初期のころです。これでも通常種よりも細く長いわけです。 |

|

このあたりから特徴的な長さを現してきました。

たしかにひょろ長くて一見すると、これが実の入るサヤなんだとは認識できません。

ツルのように伸びていると言ったほうがいいでしょう。 |

|

これくらいになると、細長いサヤの様子が伺い知れます。

たしかに不思議なくらいに長くするっと伸びた刀のようなサヤがあります。非常に不思議です。

これもまた、遠くから見ていると、何にも実ができていないように見えます。気がついたらいつの間にか、やたらと長いサヤがぶら下がっているなんていうこともしばしばです。

よく見ていないと見逃します。このササゲの実が大きくなる頃はちょうど熱い夏の時期で成長が早い時期ですのであっという間に成長してしまいますので見逃しやすいともいえます。 |

|

これなんてなんだかわかりません。

ただ、2本のサヤが1箇所からでているわけですが、長さのわりに非常に細いサヤなのでまるで昆虫のようです。

これが大きくなるのです。 |

|

さらに成長して長くなってきました。

これほどまでに長いのですが、太さがとても細いです。ほんとうに豆になるのか不安なレベルです。先端がなぜか、少し膨らんでいます。

表面は薄く黒くなっています。 |

|

微かに豆の膨らみらしき凹凸を見つけることが出来ますが、やはりストローよりも細い感じです。 |

|

このように垂れ下がるばかりではなく、上に向けて伸びたりしていることもありあmす。これはほんとうに異様な光景です。

棒があれば上へ巻き付いて伸びていき、サヤは垂れ下がっていきますが、何もない場所だと地べたをはい、お互いがからみついて、10本くらいのつるが1本に絡みつきながら成長していきます。

そして、ツタのようにはっていきます。その中からこのように宇宙人のようなものが無数に飛び出してくるわけです。この光景はほんとうに異様で、一見の価値ありです。 |

|

支柱があったばあい、このように巻き付いていきます。どんどん分岐もしているので、どれがなんだかわけがわかりません。

ツルというか茎本体、葉が伸びる茎、サヤも茎のように細いですから、それが数本絡みついています。 |

|

これが花です。

蕾でしょうか。なんと緑色をした花です。開花しているときはどうしても見られませんでしたが、いや、花が収まっていた袋のようなものでしょう。 |

|

|

|

これが三尺ササゲ、けごんの滝の花です。

昼に見るのでいつも開花しているところは見れません。

他の豆なら咲いているんですが、ささげは、このささげは早朝だけなのでしょう、見ることが出来ませんでした。しかし、ほんとうに、いくつもあって、この1回しか見ることが出来ませんでした。

これの上の方が枯れて茶色くなっています。

下が白くて咲いてしぼんだところで、右奥が緑でこれから開花するものでしょう。

1回開花タイプでしょうか。そしてすぐ枯れ落ちるので分からないというか。開花寸前まで緑色をしているわけですから、わからないわけです。ほんとうに一瞬だけさいて消えるように感じるのかもしれません。 |

|

別の場所です。

同じ場所から伸びるものでも、サヤが大きくなっているものもあり、開花しているものもあり、同時に成長するということではないようです。

長期間かけてまばらに時間差で開花して、サヤを伸ばして実を大きく成長させていくのでしょう。収穫時期がずれないのかなと心配です。

家庭菜園では随時収穫していけばいいのでちょうどいいです。一度に多く取れたら困りますから。 |

|

これはかなり成長して、もう、若さやというよりは、完熟タイプで、いわゆるササゲとしての利用になりそうなほどです。

サヤがしわしわになり、実、豆の形がごつごつと分かるようになっています。

これがササゲか、、というかんじです。 |

|

ある程度株が大きくなると、葉も広く大きくなってきます。 |

|

新芽、先端部です。これだけしげっていると先端を見つけるのが至難の業なのです。

これが分岐していくつも出来てきたらたしかに恐ろしいほどの成長力で、収穫も相当なものになるんじゃないでしょうか。

生産性を求める場合、1株から大量にとれるよりも、コンパクトで速く、短期間で収穫できることのほうが大事です。早生がもてはやされる理由でも有ります。青田がい、わせだ、、なんだか、とにかく、なんでもはやい、すこしでもライバルよりも早くすればいい、ただ、お役所の起源の3月は超えないねという、典型的な日本の事例がここに詰まっている気がします。

日本は農業の考え方で成り立っている国だともいえます。もちろん、林業も漁業も大いに影響しています。 |

|

これが野放し、放任のササゲの成長した様子です。

4株くらいあるはずです。

サツマイモのように見えます。どこにも豆ができているとは見えません。

このササゲの凄いところは、、、、、 |

|

見えないわけです。そして、とても不思議な光景を目の当たりにします。なんと、不思議な鉛筆のように真上に向って伸びているのがサヤです。ササゲの生態です。

インゲン、ダイズ、これらはサヤが下向きに垂れ下がっていますが、ササゲとササゲの仲間の小豆はサヤが上を向いています。そら豆も同様です。空ですから。そらへ向って伸びる豆。そら豆です。

ささげも小豆もそら豆なのか、というきがします。垂れ下がったら収穫時期だという見方もできます。 |

|

収穫時期が来ました。

若さやを食べるのではなく、しっかり実を完熟させてみました。黄色いものも有ります。

三尺ささげはこのようにくねくねと曲がってしまいました。しかしこれは、きゅうりといっしょで、地這い栽培したからです。支柱をつけて垂れ下げておけば、実がある程度おおきくなったところで、垂れ下がり、重力の影響でまっすぐに伸びていきます。これは地面にあたりくねくねとのびた証拠です。 |

|

若いサヤはこのようにデコボコが少なく、柔らかです。

インゲン同様に煮て食べます。これだと、インゲンでいいじゃないかと思います。 |

|

こちらは成熟したササゲのサヤです。

デコボコが目立ちます。中の豆が成長したあかしです。 |

|

なかを割ってみると、見事に豆ができています。色づきが薄いので、少し早いかもしれません。

サヤが完全に枯れてしまうまで熟成していいかもしれません。

しかし、放置して雨が降ると、、、台無しになってしまいます。

この豆の凄いところは強靭な生命力に有り、休眠期間もない、、という恐ろしいところで、早めに収穫しましょう。 |

|

若干、色が不揃いですが、収穫できました。

けごんの滝、三尺ササゲのためか、豆が細長いですが、良い豆です。 |

|

黄色いサヤです。枯れています。 |

|

しっかりすぎる、着色。

これが最初の買ってきた種と同じです。

また、振り出しに戻るという感じです。ただ、農薬の粉がまぶしてない、無農薬の種だということが自慢です。

また、これで好きなだけササゲを育てることができるわけです。育て方は至ってかんたん、何もしない、それでいい。それが豆の手軽な由縁でもあります。 |

|

これはだいぶしおれています。 |

|

もう、豆があらわになりそうなほどです。 |

|

そして、雨に振られてしまい、発根しています。

なんともまあ、これでは、野生下で1年に何度もサイクルしてしまいます。休眠期間がないのでしょう。

これほどまでに早いものはそうありません。だから、豆は種の保管が大変だということです。

すぐに発芽能力を使いきってしまいだめになるということです。それを防ぐために、密閉容器入れて、自分が出した、二酸化炭素で充満させることにより、種の動きを止めて保管するということを聞いたことも有ります。

種がつねに動いているんでしょう。細胞レベルで。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2146eefb.ac12306c.2146eefc.f60d8e11/?me_id=1319503&item_id=10000022&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiryou-dream%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fimgrc0067782013.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)