アサガオ(朝顔)の種まき方法-時期、発芽適温、発芽日数、発芽難易度-難しい?簡単?-育て方

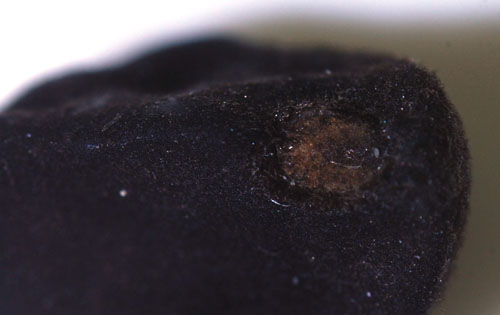

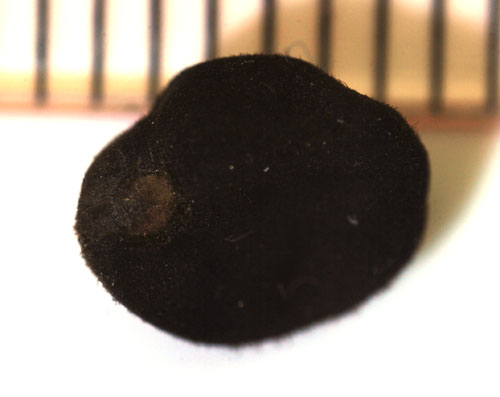

あさがおの種の外観

通常は乾燥している種です。これは水につけた種です。

種の大きさ、重さ

大きめで6mm程度の長さがあり、手で持って扱いやすいです。

種の構造

黒い硬い殻に覆われていて、乾燥した状態ではとても固く、指などでは潰れません。

水分を含むと意外と柔らかくなり弾力があり、中の芽が成長して皮を破り出てくるのも容易なようです。

種をカットした断面です。

中にはびっしりと芽になる部分が入っています。

水につけたことでこれが成長を始めたのでしょう。

分厚くて固くて黒い皮というより殻に覆われていて、水に2日浸けてもまだ、硬いままです。

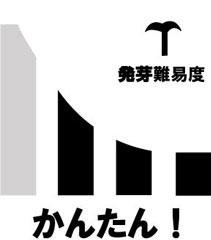

種まきの発芽の難しさ

発芽適温:25度程度、発芽日数:1週間

あさがおの種まき方法

十分に気温が上昇した時期に屋外で播くと、非常に簡単に発芽させることができます。

室内、温室などで早い時期に種を播く時には、十分に気温が上がり、水はけが悪くならないように気をつけます。あまりに水気が多すぎると、高温とあいまって、種が腐ってしまいます。

とても簡単で、昔の時代には小学生がまずはじめに何かの種をまくという授業は、ヒマワリか、アサガオが定番と決まっていたくらいです。

簡単な理由は発芽率の高いことです。痛みが少なく、カビや腐敗といった失敗が少ないことも要因の1つだと思います。種も安価で、多めに播くことも可能です。

これはやはり種まきが楽だと言える気がします。ただし、温度が十分に上がらない場合や、何年も前の古い種を使う場合には発芽率はかなり落ちますので、多めに播いて発芽したらラッキーだという程度に考えたほうがいいかもしれません。

アサガオには琉球朝顔と西洋朝顔とあります。

普段は西洋アサガオしか見たことが無かったりするかもしれません。夏の風物詩も西洋朝顔を改良したものです。

琉球朝顔は色数、模様が少なく、葉が大きく、昼間も開花し、とてもよくツルが伸びます。緑のカーテンには琉球アサガオをつかうのが一般的です。

河原の土手でも自生しているくらい、身近にあるアサガオです。

しかし、琉球あさがおはヒルガオ科で、宿根草で何年も育つそうです。 種も出来ないようです。出来たという話もあったり、河原のものは種ができていたりして、よくわかりません。

最初に種まきをして、水やりをして、乾燥しすぎていないかだけは気をつけていましたが、何もしていませんが、放置状態でも勝手に発芽しています。

発芽後は、他の植物と違い、真っ白い葉が印象的です。これから日焼けして濃い緑色になっていくのでしょう。。。

気になるページ

草と花と自然の力を取り入れて元気になりましょう。

少し変わった園芸情報を発信しています。一般的な栽培方法と異なるものもあります。

標準的な栽培方法は農協のお店などでお聞き下さい。